UN CLÁSICO DE LA CIENCIA FICCIÓN

Blade Runner, la película de Ridley Scott estrenada en 1982, se ha convertido con el tiempo en una de las películas más influyentes de la historia del cine y una referencia importante en el cine de Ciencia Ficción. Basada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick, retrata un futuro distópico donde la línea entre lo humano y lo artificial se difumina en un relato cargado de fundamento filosófico y antropológico.

El largometraje se caracteriza por su estética oscura y futurista, la creación de un ambiente urbano futurista que se inspiraba en el cine negro y en la estética cyberpunk emergente, así como por el debate cultural sobre la identidad, la tecnología y el significado del ser humano.

Hoy, más de cuarenta años después, Blade Runner sigue siendo objeto de análisis académico[1], por eso he escogido el inicio del monólogo de Roy Batty —el último androide que muere en el filme— para analizar, a partir de él, el fenómeno del miedo como herramienta de dominación, lo cual ha tenido distintas representaciones a lo largo de los siglos. En todas las épocas siempre el número de reprimidos ha superado por mucho al número de opresores, pero las víctimas rara vez son capaces de reconocer su supremacía; porque no son sus cuerpos los sometidos, sino sus almas, a través del miedo.

EL MIEDO COMO HERRAMIENTA DE DOMINACIÓN

Un recorrido histórico

A lo largo de la historia, el miedo ha sido una de las herramientas más eficaces para consolidar el poder y someter a los pueblos. Desde los imperios antiguos hasta los regímenes modernos, los grupos dominantes han recurrido al terror —en sus formas físicas, psicológicas o simbólicas— para garantizar la obediencia y suprimir cualquier forma de resistencia. La proliferación del miedo forma parte de la misma red de relaciones que estructuran el dominio social. En este sentido, el miedo no solo somete cuerpos, sino también conciencias, configurando sociedades basadas en el silencio y la subordinación.

Blade Runner nos trae una nueva perspectiva respecto de esto, pero la instalación del terror para sostener el poder no es un arma nueva. A continuación, veremos cinco ejemplos históricos (de los innumerables casos que existen) en los cuales se oprimió a las masas por medio del miedo.

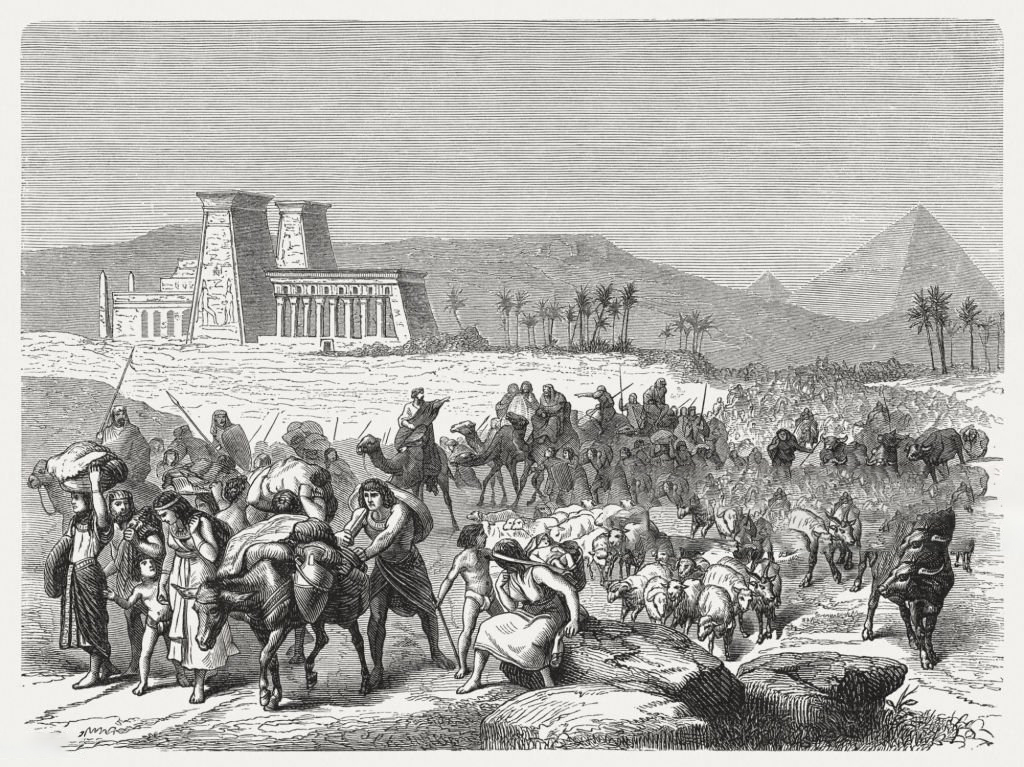

1. El pueblo de Israel cautivo en Egipto

Según el relato bíblico (Libros del Génesis y Éxodo), los israelitas habían llegado a Egipto durante una época de hambruna, guiados por José —hijo de Jacob—, quien era el segundo después del faraón. Con el tiempo, los descendientes de Jacob (Israel) crecieron en número y prosperidad. Sin embargo, «se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José» (Éxodo 1:8). Este monarca vio con ojos utilitarios a la raza hebrea y, tras años de tratarlos como esclavos, comenzó a temer la fuerza demográfica de los hebreos, viéndolos como una amenaza potencial al poder egipcio. El faraón entonces decidió someterlos a trabajos aún más forzados y opresión sistemática, transformando a los israelitas en una clase esclavizada. Esta dominación no se basó únicamente en la fuerza militar o económica, sino también en el miedo político, tanto del lado del opresor como del oprimido.

El miedo, paradójicamente, comienza en el corazón del faraón. Temiendo que el pueblo hebreo creciera demasiado y se aliara con los enemigos de Egipto, ordenó someterlos: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos con astucia para que no se multiplique» (Éxodo 1:9-10).

Este temor político —el miedo al «otro», al extranjero que se convierte en amenaza interna— fue el motor de la esclavización. El faraón transformó su miedo en una política de Estado basada en el terror, justificando la represión en nombre de la «seguridad nacional».

Es muy importante recordar esto último, por es lo que —en efecto— se repetirá año tras año en las sucesivas represiones por medio del miedo: el primero en temer es el opresor.

Así, la herramienta de control se vio de la siguiente manera:

- Miedo físico: los israelitas eran sometidos a duras jornadas de trabajo en la construcción de ciudades como Pitón y Ramsés. La violencia, los asesinatos y los castigos ejemplares mantenían el control.

- Miedo psicológico: al decretar la muerte de los niños varones hebreos, el faraón atacó directamente la esperanza y el futuro del pueblo israelita. Esta política de infanticidio funcionó como un terror simbólico, que buscaba quebrar la moral colectiva.

- Miedo religioso y social: los egipcios consideraban impuros a los hebreos y los mantenían marginados, reforzando un sistema de castas que legitimaba la opresión.

Así, el miedo se convirtió en una estructura de poder total, capaz de controlar tanto el cuerpo como el espíritu de los oprimidos.

2. El Imperio Romano y el uso del terror ejemplificador

Se sabe que Roma mantuvo a su vasto Imperio a base de conquista y sometimiento de los conquistados. Que un pueblo en principio tan pequeño haya llegado a expandirse tanto puede explicarse también mediante este miedo que esclaviza —como manifestaron León y Roy—: las crucifixiones públicas y las represalias masivas contra rebeliones servían para aterrorizar a los esclavos y disuadir futuros levantamientos.

De esta manera, el miedo al castigo extremo (que, en ocasiones, era peor que la muerte) garantizaba la obediencia y la continuidad del sistema esclavista.

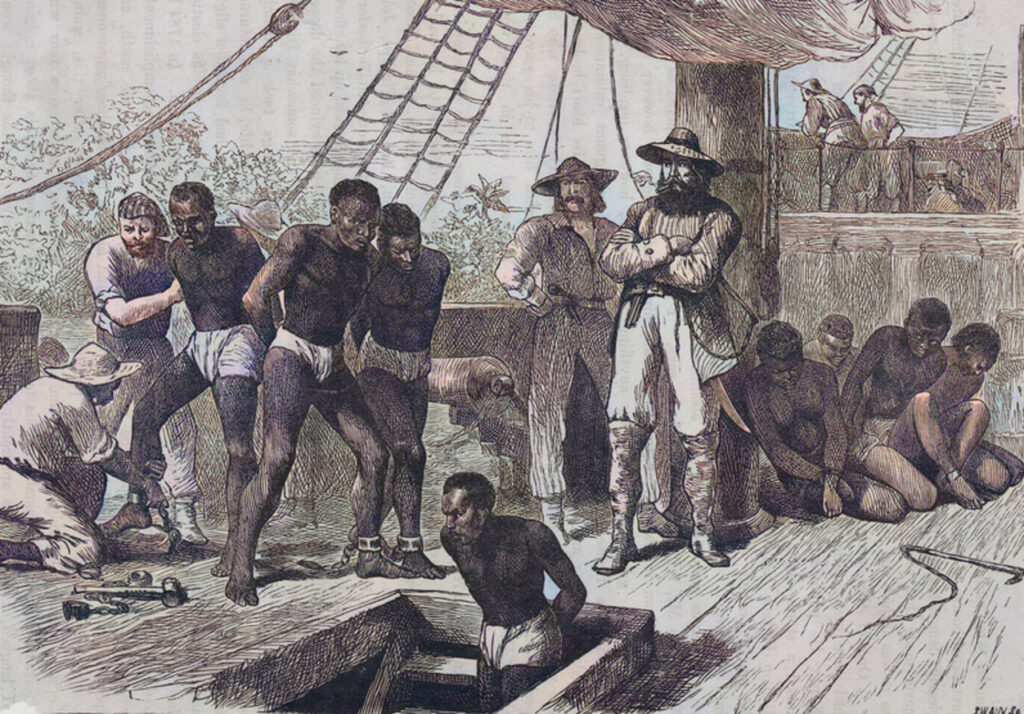

3. La colonización europea y la esclavitud africana (siglos XVI–XIX)

Así como la colonización del continente americano significó un auténtico genocidio de los seres humanos nativos, millones de africanos fueron capturados y esclavizados por potencias europeas para continuar los trabajos de esclavos que los indios —ya exterminados— no habían alcanzado a terminar.

El mecanismo de miedo fue el castigo físico brutal, la violencia ejemplar, la deshumanización y la propaganda racista mantenida a los esclavos, disuadiendo cualquier intento de rebelión. La ecuación es muy simple: deshumanizando al esclavo se legitima su esclavización y explotación.

4. Los regímenes totalitarios del siglo XX

Tanto el régimen de Hitler como el de Stalin usaron el miedo para controlar a la población: esto mediante la vigilancia constante, control de los medios, cómplices a cargo de la educación, destrucción del arte y formas de expresión social, policías secretas (Gestapo, NKVD), campos de concentración y purga de opositores.

La población vivía y moría paralizada por el temor a ser denunciada, arrestada o ejecutada, lo que aseguraba la obediencia masiva y el reinado mediante la desesperación.

5. Las dictaduras latinoamericanas del siglo XX (Argentina 1976–1983)

Recordemos las juntas militares que, durante la década infame, impusieron regímenes autoritarios bajo el pretexto de eliminar la «subversión» y aún aterra en sus memorias a todas las generaciones que siguieron a su masacre.

Para instaurar la dictadura, se provocó miedo a la población mediante desapariciones, torturas de todo tipo, censura y terror estatal. La sociedad fue silenciada y controlada a través del pavor al secuestro o la muerte, consolidando un poder basado en la represión.

«ES DURA LA EXPERIENCIA DE VIVIR CON MIEDO, ¿VERDAD?»

Como podemos ver, este miedo existencial que manifiestan los androides de Blade Runner no es único en su especie, es solo la actualización en un futuro de la herramienta de dominación y de tortura más exquisita descubierta por el hombre: el miedo desesperante.

En la película de Ridley Scott, el miedo se convierte en la forma más sofisticada de dominación: no se impone a través del látigo ni del castigo, sino desde la ley de una limitación existencial. Los replicantes viven bajo el terror constante de su propia obsolescencia, conscientes de que su vida tiene «fecha de vencimiento». Esta conciencia del fin, impuesta por sus creadores, funciona como un dispositivo biopolítico que los mantiene sometidos: el miedo a morir reemplaza a la cadena, y la programación reemplaza al castigo. La muerte está implícita siempre.

En este universo distópico, el miedo ya no solo disciplina cuerpos, sino que modela subjetividades: los replicantes desean ser humanos, no por ambición, sino por miedo a dejar de existir. La corporación Tyrell encarna ese poder moderno que domina no a través del terror visible, sino del miedo interiorizado, inscrito en la memoria y el deseo de los seres que controla.

La reflexión que podemos sacar de Blade Runner es profundamente histórica y actual: la dominación ya no depende únicamente de la violencia explícita, sino del temor a la pérdida, a la muerte, al fracaso o al olvido.

No hace falta que el opresor mate. Basta con que se sepa que puede matar.

La sociedad disciplinaria se prolonga en una sociedad del miedo, donde el control se ejerce mediante la ansiedad y la precariedad de la existencia. Así como los replicantes buscan desesperadamente más tiempo, los seres humanos modernos también se ven atrapados en estructuras que explotan su miedo a desaparecer. Blade Runner no habla solo de androides: habla de nosotros y —paradójicamente—, habla de manera maravillosa del ser humano en general. Muestra que el miedo, cuando se convierte en un componente estructural de la vida social, deshumaniza tanto al oprimido como al opresor.

Comprender esto es el primer paso hacia la emancipación, porque solo quien reconoce el origen de su miedo puede comenzar a liberarse de él.

Su vigencia en nuestro siglo demuestra la capacidad del cine para anticipar y reflejar inquietudes universales, y así como el Libro del Éxodo, enseña que toda estructura de poder basada en el miedo es inestable, porque en algún punto, la necesidad de libertad vence al terror que la oprime.

Es el deber de los hacedores de la cultura y el arte que los recuerdos de estos atropellos a la dignidad humana no se pierdan como lágrimas en la lluvia.

[1] Cfr: «Blade Runner» (1982): La película clásica de ciencia ficción que redefinió el cine neo-noir